1830년대를 기준으로 중국 내 아편 생산량은 영국 등 해외 수입량의 2~3배 이상이며 중국 자체 소비량의 70~80%를 차지하고 있을 정도로 큰 규모를 자랑했습니다.

그럼에도 불구하고 중국, 청나라 정부는 당시 상류층의 전유물이나 다를바 없었던 페르시아, 인도 등 해외의 아편에 대한 근절'만'을 선언하며 영국 등 해외의 유수의 국가들과의 무역 분쟁을 감안하였는데 그 이유가 무엇이었을까요?

바로 아편전쟁 직전 청나라의 경제 사정은 붕괴 직전이었기 때문입니다.

하지만 여기서 오해하면 안되는게 이 것은 비단 아편의 해외 수입이 문제가 아니었지요.

해외 밀무역이 막타를 치긴 쳤는데 그게 아니더라도 청나라의 경제 상태는 이미 시한부 상태였습니다.

청나라의 경제는 은본위제이며 명나라 시기의 조세제도, 경제시스템을 담습한 결과 토지세, 염세, 관세 등 다양한 조세 가운데 핵심은 전체 재정의 70 ~ 80%를 차지하는 토지세였습니다.

네 경제를 붕괴시킨 원인은 아이러니하게도 청나라 조세제도의 핵심인 이 토지세였습니다.

18세기 청나라의 전성기를 구가한 강희제는 1711년 즉위 50주년을 기념하여...네 기념 정책으로 토지세와 함께 사람의 수에 따라 부과하는 세금인 인두세를 징수하는 일조편법 을 개정하여 증생일정 영불가부 (滋生人丁 永不加賦) 즉 인두세를 1711년의 인구로 기준을 고정하여 이 이상으로는 더 걷지 않겠다고 선언해버립니다.

이러한 지정은제(地丁銀制)는 토지 면적을 기준으로 은'만'을 일정 금액을 수취하는 제도로서 행정 비용 절감 등의 효과가 있었으나 세수가 정체되고 은 가치의 변동에 국가 재정이 취약해진다는 단점이 있었습니다.

그리고 이 것은 강희제 치세 말년에 몽골과 티벳 원정, 러시아와의 갈등 등 막대한 군비의 소진 등의 사유로 국고가 탕진되면서 그 위험성이 모습을 드러내게 되었으나, 이후 옹정제 치세 초기 등장한 행정적인 측면에서 접근한 수정안인 인두세 총액을 각 지역의 토지 면적에 따라 비율적으로 분배하는 탄정입무(攤丁入畝) 등에서 볼수 있다시피 큰 골자는 수정되지 않은채, 거대한 시한 폭탄이 되어 청나라 말기까지 내려오게 됩니다.

단순 계산을 해보겠습니다.

18세기 청나라 재정은 약 4,400만냥입니다, 그런데 19세기에는 약 4,500만냥이고 인구는 18세기 1 ~ 1.5억선에서 19세기 4억으로 증가되었습니다. 간단하게 흟어보더라도 국가의 경제 규모 증가에 세수가 따라가지 못하고 있는 현실을 볼 수 있습니다.

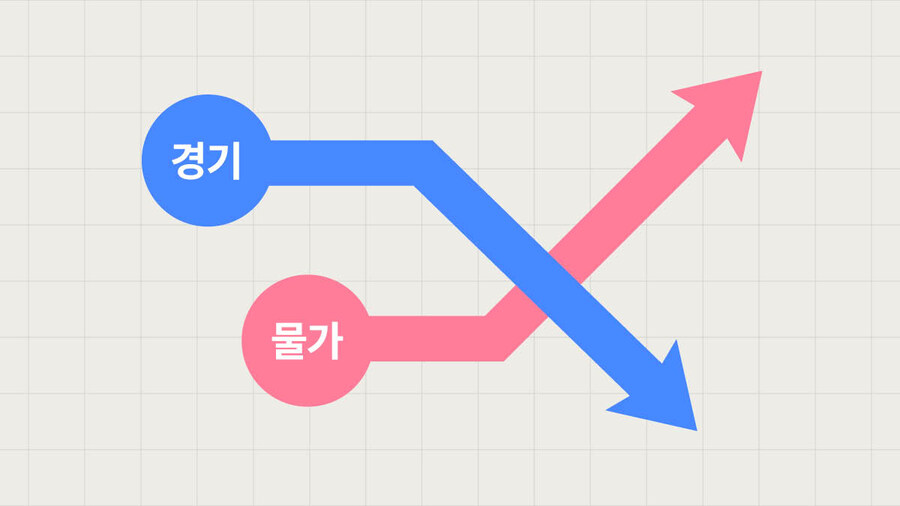

거기에 은가치의 상승으로 이른바 은귀전경 즉 은의 가치가 증가하며 민간 경제의 주축인 화폐의 가치가 폭락하고, 물가가 상승하며 세수의 체납이 이어지는 상황속에 이를 극복하기 위해 화폐를 찍어낸 결과 다시 그 화폐의 가치가 떨어져 경제가 붕괴하는 악순환이 이어졌습니다.

이러한 까닭에 중앙 정부의 지방에 대한 통제력은 이미 바닥이었으며 실질적인 해외 밀무역 차단이나 조세 화폐의 무단 발행 금지 등과 같은 여러 노력들 역시 큰 효용을 거둘 수 없었습니다.

비단 아편 전쟁이 아니었더라도 청나라는 19세기 초엽에 이미 10 ~20년이라는 시한부 인생을 선고받았다는 이야기가 나오는 것도 이러한 대목에서 기인합니다.

당장 18세기 초엽 백련교의 난 당시에 소모되었던 비용만 최소 7천만냥이 넘었습니다, 이후 벌어지는 아편 전쟁에 소모되는 군비와 기존 재정 위기를 감당하지 못해 태평천국의 난을 방조하다시피 하여야 했고, 은화 본위로 체제를 전환하고자 하였으나 실패하고 국가 붕괴의 사태까지 치달았던 것을 본다면 이러한 이야기는 허투루 나올만한 이야기는 아닙니다.

청나라에서 해외 아편 수입을 근절하고자 하였던 사유는 비단 아편의 해악이 문제가 아닙니다. 어떻게 본다면 그 것은 빌미에 가까웠고 사실상 해외로 빠져나가는 수백만냥의 은을 차단하여 국가 재정 더 나아가 청나라 라고 하는 국가의 생명을 연장시키고자 하였던 하나의 움직임에 가까웠지요.

ps. 사실 이 주제를 가지고 글을 쓰려면 5,800자씩 10편 남짓 글을 써서 회.빙.환 조건을 달성해야 될 수준이라 러프하게 축약하기는 했습니다.

미흡한 점은 답글로 좀 더 이야기를 해보겠습니다.

·梁方仲, 中國歷代戶口、田地、田賦統計

·吳承明, 中國近代經濟史稿

·茅海建, 天朝的崩潰:鴉片戰爭再研究 三聯書店

·Fairbank, J. K. The Cambridge History of China

·Patrick O’Brien & Kent Deng China’s GDP and Economic Decline in the 19th Century

.etc