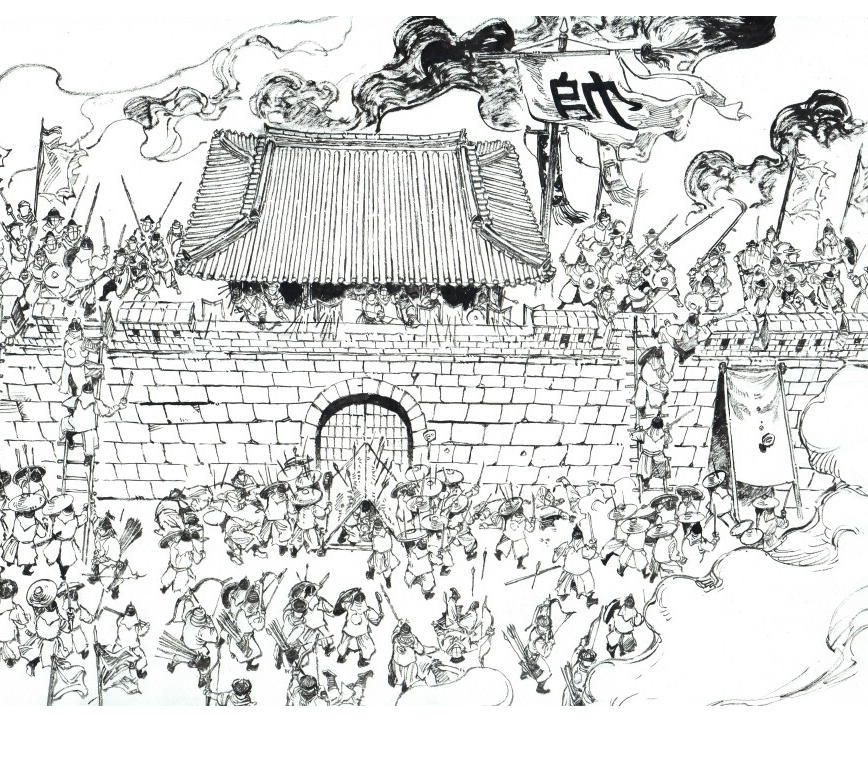

삽화 출처 : 칼부림

1594년, 아직 한반도에서의 전쟁(임진왜란)이 종식되지 않은 시기. 조선은 비단 일본군과만 교전을 치룬 것이 아니었다. 여진 역시 그 대상이었다. 당해 음력 3월~4월 무렵, 조선의 북방인 함경도에 위치한 요새들이 여진 세력에 의해 대거 공격당했다.

이 때 공격을 당한 조선의 보루들은 자작보, 구비도, 가을파지, 그리고 감파보였다. 이들은 당시를 기준으로 모두 함경남도에 소속된 진보였다. 조선은 여진 세력들의 해당 요새들에 대한 공격에 제대로 대처하지 못했고 그 결과 해당 요새들은 큰 타격을 입었다. 또한 많은 수의 백성들 역시 이 때 쳐들어온 여진 세력에 의해 포로로 끌려갔다.1

당시 공격당한 보루들이 위치한 지역을 군사적으로 책임지던 인물은 남병사 최호였다. 그는 본인의 군사 관할지가 여진족들에게 공격을 당하고 병사들이 살해되며 백성들이 피랍된 상황에 대한 책임을 져야 했으나 현재 조선이 처한 상황이 상황인지라 주장을 바꾸는 것은 마땅치 않다는 의견이 강하여 일단 자리를 계속 유지하고 소임 역시 계속 이행했다.

이후 최호는 여진 세력들의 관할지 공격을 막기 위해서 가을파지보2 인근에서 개시를 하도록 허락함으로서 남도에 대한 여진 세력의 침입을 방지했다. 여진 세력들의 물자에 대한 욕구를 충족시켜줌으로서 조선에 대한 약탈 시도를 차단한 것인데, 여진 세력 역시도 목숨을 잃을 수 있는 전투보다는 개시를 통한 무역이 훨씬 이득이었기에 조선의 의도에 따랐다.

여진 세력들이 조선의 의도에 따름으로서 조선은 최소한 함경남도 방위에 대해서는 다소 안심할 수 있게 되었다.3결과적으로 조선 조정의 최호 유임은 좋은 선택으로 드러났다.

그런데 이 때 감파보를 비롯한 함경남도의 진보들을 공격한 여진 세력은 어떤 세력일까? 조선이 혼란스러운 틈을 노리고 이반을 꾀한 번호일까, 아니면 또 다른 세력일까?

여지도서에는 감파보에 대해 그저 오랑캐들이 자주 쳐들어와 폐지되었다고 기록되어 있으나4, 북관지에는 보다 자세한 기록이 남아있다. 북관지에 의하면 이 때 감파보를 습격한 여진 세력은 금호(金胡)였다.5

여기서 금호를 후금(後金)의 전신인 건주 세력, 즉슨 당시 9부 연합군을 격퇴하고 한참 상승기세를 타고 있던 누르하치의 세력으로 파악할 수 있다. 금호란 즉슨 '금나라 오랑캐'로 해석될 가능성이 다분하기 때문이다. 실제로 이 당시 누르하치는 건주로 내습해온 9부 연합군을 격퇴한 뒤 조선 인근의 여진 세력인 주셔리와 너연을 병합하여 대(對)조선 국경선이 더욱 넓어진 상황이었다. 이런 정황 탓에 누르하치가 조선의 방위 태세를 시험해 보기 위해 군대를 파견하여 함경남도를 공격했다고 파악할 여지가 다분하다.

그런데 1595~96년에 건주로 파견되어 누르하치, 슈르가치등을 만난 조선의 파견관원 신충일의 조사에 따르면 당시 감파보를 습격한 것은 온하위의 고미개 추장 김왜두였다. 온하위는 여진족 사이에서는 샹기얀 알린 부의 얄루강 골로, 즉슨 '압록강로'로 호칭되던 세력이었는데 후금의 기록에 의하면 1591년 무렵 누르하치에 의해 복속되었다. 김왜두는 그 온하위에서 특히 강성하던 추장이었다. 조선의 조사에 따르면 김왜두는 1580년대 후반을 기준으로 약 150여호의 부락민을 거느리고 있었다.6

김왜두의 습격은 누르하치의 지시를 받고 행해진 것이 아니라 김왜두 본인의 의지에 의해 자행된 것으로 판단된다. 비록 1591년에 누르하치가 김왜두가 소속된 온하위를 복속했다곤 하지만 그것은 당시까지만 해도 간접적인 지배에 가까웠다. 요컨대 누르하치는 1591년 시점에선 온하위의 행동을 본인의 마음대로 통제하지 못하고 있었다.

그런 상황은 한동안 계속되었는데 당시 누르하치 세력이 처한 상황이 워낙에 곤란스러운 상황이었기에 온하위를 신경쓸 겨를이 거의 없었기 때문이다. 그러한 상황이 초래된 주원인은 여허를 위시로 한 연합군이 건주에 대한 압박을 시작한 탓이었다. 그러다가 건주를 내습한 9부 연합군을 격퇴하고 샹기얀 알린 부의 다른 세력들, 주셔리와 너연까지 모두 복속한 뒤라서야 누르하치는 얄루강 골로에 대한 통제를 점점 직접적인 통제로 전환하기 시작했다.

누르하치가 온하위를 직접적으로 단속하기 시작한 것은 신충일의 건주기정도기의 내용7, 그리고 누르하치가 샹기얀 알린 부를 완전히 섭렵한 시기8들을 교차추론하여 볼 때 1594년 부터라고 할 수 있다. 그러나 누르하치가 단속을 하기 시작했음에도 불구하고 김왜두는 그 단속에 따르지 않고 조선을 공격했다. 이는 누르하치로서는 오히려 별로 반가운 상황이 아니었는데, 이 시기 누르하치는 조선과의 외교적 물꼬를 평화적으로 트고자 했기 때문이다.

뭣보다 당시 누르하치로서는 9부 연합군을 상대로 한 승전을 최대한 이용, 여진에 대한 영향력을 넓혀야 했다. 그런 와중에 거대 세력이자 명나라와 깊은 관계가 맺어져 있던 조선과 충돌하는 것은 자1살행위나 다름 없었는데 김왜두에게 조선 공격을 지시할 리는 만무했다. 조선 역시 이 부분을 받아들여 최소한 누르하치가 감파보 습격에 대해 직접적인 지시등은 하지 않았다고 파악했다.

그렇다면 북관지/관북지서 금호(金胡)가 감파보를 습격했다는 것은 어떻게 받아들여야 할까? 단순 오기일까? 아니면 후대에 누르하치가 감파보를 습격했다고 재판단한 것일까?

사실, 여기서 '금'이란 금나라(후금, 혹은 그 전신인 건주)를 뜻하는 것이 아니라 김왜두(金歪斗)의 성씨인 '김'을 뜻한다고 보는 것이 타당하다. 김왜두의 성씨 '김'은 본래 왜두의 부친인 주창합이 조선으로부터 하성받은 것인데 왜두 역시 물려받아 쓰던 것이었다. 그로 인해 조선에서는 주창합과 그 아들인 왜두에 대해 '김추'라고도 호칭했다.9 즉, 북관지에 서술된 감파보 습격에 관한 기록은 '김왜두가 이끄는 오랑캐'인 김호(金胡)가 감파보를 습격했다는 기록으로 받아들이는 것이 타당하다. 그런데 그것이 당시 후금의 흥기와 맞물려 해석의 이견이 발생한 것이다.

결론서 말하자면, 1594년 음력 3~4월경 함경남도의 조선군 요새 4 곳을 공격한 것은 온하위의 추장 김왜두라고 할 수 있다. 1594년의 습격 이후로 함경남도는 여진의 습격에서 다소 안전했다. 이는 누르하치가 자신의 영향권 안에 들어온 외곽 세력들을 확실하게 통제하기 시작하고, 또 조선의 남병사 최호가 적절한 대처를 했기 때문이었다.

---

각주

1.조선왕조실록 선조 27년 음력 4월 4일

2.현재의 구갈파리 인근

3.조선왕조실록 선조 36년 음력 6월 4일

4.輿地圖書 함경도 삼수부

5.北關誌 삼수부/박정민, 조선 중기 武將 최호의 북방 활동, 백산학회, 백산학보 105, 2016, p.96 재인용. 혹은 관북지에 기록되어 있다는 기술도 보인다. 장정수, 16세기 말~17세기 초 朝鮮과建州女眞의 배후 교섭과 申忠一의 역할, 한국인물사연구회, 한국인물사연구 25, 2016, p.145.

6.滿浦鎭胡地相距部落多少與擄情抄記 참조

7.신충일, 건주기정도기 然則上年, 金歪斗作賊於南邊, 當都督管束之初, 亦且如是.

8.만주실록 계사년 음력 10월, 음력 윤 11월 기사조

9.조선왕조실록 선조 29년 음력 1월 30일. 여기서 김왜두의 부친으로 서술되는 김주창합의 경우 중종시기의 김주성합과 동일인물이라는 의견이 존재한다. 필자 역시 이전에 이 의견을 따랐으나, 중종시기 김주성합이 활동했던 시기와 김왜두가 활동했던 시기간의 간격이 상당히 넓어 확신하기는 힘들다는 것으로 의견을 바꾼다. 가능할 수는 있지만, 확률은 크지 않을 듯 하다.