삽화 출처 : 칼부림

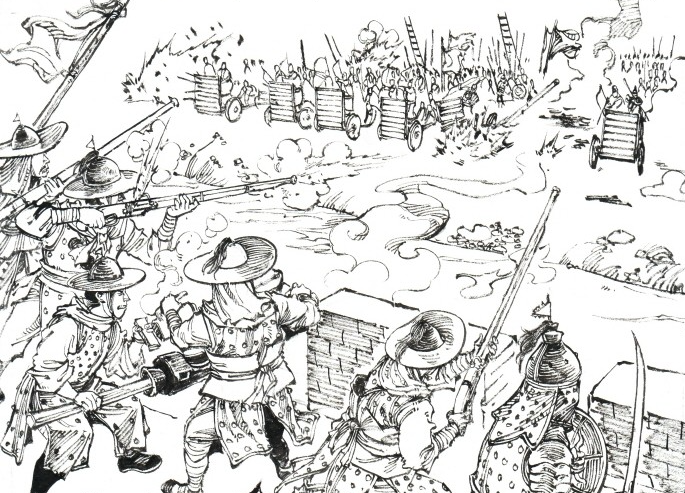

1618년 음력 5월 17일 명나라에 대한 2차 공격을 위해 출병한 누르하치는 이번에는 무안, 화표충, 삼차아와 그 인근 지역을 목표로 움직였다. 음력 5월 19일 명나라 영내에 진입한 누르하치 영도하 후금군은 당일날 이상에서 언급한 3개 거점을 포함하여 총 11개 거점을 함락하였다. 기록상에서 확실히 명시되진 않지만 항복을 먼저 요구한 뒤 명군이 항복에 따르지 않자 공격, 함락한 것으로 파악된다. 그것은 이하에서 언급할 송산돈보와 다른 4개 요새에 대한 사례를 근거로 추정한다.

다음날인 5월 20일, 후금군은 송산돈보를 포위하고 그 곳에 주둔하던 명군에게 항복을 요구했다. 『만문노당』과 『실록』등에는 이 때의 정확한 상황이 서술되지 않고 그저 항복을 시켰다고만 서술되어 있으나, 『구만주당』을 살펴보자면 이전 음력 4월의 무순 전투에서 후금군에게 항복한 이영방을 투입하여 송산둔측에 항복을 종용한 것으로 판단된다.1

실제로 항복한 이영방을 후대한 이유중 하나가 바로 향후의 전투에서 명군에게 항복요구를 납득시키기 위함이었음을 생각해 보자면 요새에 주둔하던 명군에게 항복을 요구하면서 그를 투입했다는 것에는 확실히 신뢰성과 개연성이 존재하며, 그렇기에 이영방을 통한 항복 종용은 실제적으로 이루어졌을 것으로 보인다.

이 때의 기록에 따르면 송산돈보에 주둔하던 명군은 자신들이 항복을 했을 때 후금군이 자신들을 탄압하면 어찌하느냐며 후금군에 안전의 담보를 요구했다. 이에 이영방이 자신의 항복사례를 거론하며 무순에서 항복한 병사들과 주민들이 안전과 재산을 보장받았음을 피력했고, 송산돈보의 병사들과 대피한 주민들 역시도 전투 전에 항복을 하면 신변을 보장받을 것이라고 했다. 그런 설득에 따라 송산돈보의 병사들과 주민들이 마침내 항복했다.2

이는 이영방의 항복 이후 두 번째 명군 요새의 항복 사례라고 할 만 하다. 특히 누르하치가 이영방을 포섭하고 항복한 무순의 병사들과 백성들을 후대한 이유중 하나가 바로 이어질 전쟁에서 다른 명군 요새나 부대에게 만들어진 대우전례를 내세워 그들의 항복을 보다 쉽게 회유하기 위했음을 생각해 보자면, 송산돈보의 항복은 누르하치가 2달여전에 노력한 결과가 실제적으로 나타난 경우였다. 그렇기에 후금 측에서도 송산돈보 자체의 전략적 가치와는 별개로 해당 항복을 꽤 자세히 서술함으로서 본 항복 사례를 무순의 항복의 경우와 연결 지어 선전적으로 기록했던 것 같다. 정치적, 선전적으로 꽤나 의미가 있었기 때문이다.

송산돈보가 항복한 뒤에도 후금군의 움직임은 멈추지 않았다. 후금군은 송산돈보 인근의 다른 네 개의 요새 역시도 포위하고 항복을 요구했다. 하지만 해당 네 개 요새는 후금군에 비해 모든 면에서 밀리고 있는 상황에서도 항복치 않고 저항을 결의했다. 이후 그들은 후금군에 의해 성이 함락, 궤멸되었는데 기록상 하루만에 벌어진 것으로 사료된다.3

이 이후 『만문노당』에 나타나는 후금군의 작전에 대한 서술을 보면 후금군이 총 17개의 성을 함락했다는 기술이 보인다.4 하지만 당시까지 함락된 성의 개수를 파악해 보자면 음력 5월 19일에 함락당한 무안, 화표충, 삼차아등의 요새 11 곳, 5월 20일에 항복한 송산돈보 1 곳과 물리적으로 함락당한 4 곳의 요새를 도합하여 총 16개에 지나지 않는다.

이를 생각해 보자면 17개의 성이 함락되었다는 것은 잘못된 기록인 것으로 파악할 수 있지만 해당 기술에서 선행하여 '명(니칸/한인)의 경계 내에서 사흘을 숙영했음에도'5라는 기술이 보이는 것을 생각해 보자면 5월 20일에 송산돈보를 포함하여 5곳의 요새를 접수한 뒤 명의 경계내로 들어간 지 3일째인 21일이나 4일째인 22일에 요새 하나를 추가로 함락한 것으로 볼 수도 있다. 다만 기록에서는 큰 일이 아니기 때문에 전투 과정이 생략된 것이 아닐까 한다.

이후 후금군은 삼차아 인근에서 노획물을 정리한 뒤 명나라 영내 지역에서 철수했다. 하지만 당시 누르하치가 허투 알라로 완전히 귀환코자 한 것은 아니었다. 그것은 다만 일시적인 철수였다. 노획물을 보다 안전하게 분배하고 논공을 실시한 뒤 전투 과정에서 중상을 입어 더 이상 교전에 투입되기 힘든 병사나 병에 걸린 사람, 다른 사유 탓에 허투 알라로 복귀해야 하는 사람들을 미리 허투 알라로 복귀시키기 위해서였다. 당시 기상 문제로 인해 더 이상 명에 대한 공격을 진행하기도 힘들었으므로 일단 철수하고서 국경 내에서 한 차례 재정비를 하고자 했던 것으로 생각된다.

그들은 노획물을 보호하여 허투 알라로 이송할 군대와 함께 선행하여 복귀했는데, 논공은 그들이 복귀하기 전에 행해졌다. 그 기준에는 이전에도 서술했듯이 '부상 정도'역시도 포함이 되었다.

이후 누르하치는 다시 음력 5월 19일날 본인이 공략했던 무안, 화표충, 삼차아로 향했다. 그리고 그 지점들에 묻혀진 곡물들을 파내어 다시 확보했다. 해당 곡물들을 묻은 주체는 지역을 점유하고 있었던 명나라가 아니라 5월 19일 당시 해당 지역들을 함락한 후금군으로 생각되는데, 음력 5월 19일에 성들을 함락한 이후 대량의 곡식을 확보했지만 이후에도 작전을 진행해야 했으므로 빠른 기동을 위해 일단 곡식들을 땅에 묻어둔 뒤 후에 작전이 끝나면 회수하려고 한 것으로 생각된다. 곡식을 땅에 묻어둔 까닭은 곡식을 그대로 창고등에 넣어두고 일부 파수부대만 배치한다면 명의 요격부대가 후금군이 함락한 성들을 돌며 곡식을 회수할 수 있었기 때문으로 보인다.

이후 누르하치는 해당 지역들 뿐만이 아니라 함락한 요새들과 마을들에 묻어둔 곡식들을 모두 회수했고 그 뒤에는 본인이 이전에 함락했던 무순 지역으로 향하여 그 곳에서 말들에게 밭에 난 곡식들을 먹게 한 뒤 이전에 파묻어 두었던 양식까지 회수했다.6 이를 보건대 누르하치는 무순을 공격할 때에도 일부 곡식들을 명군이 찾지 못할 장소에 묻어두고 철군한 것으로 판단되는데, 아마도 모든 곡식을 운반하기에는 당시 이미 후금군이 확보한 노획물이 가축과 기타 노획물을 합쳐 '30만'이나 될 정도로 많았기에 2만의 병력으로는 그 모든 것을 빠르게 수송하기 힘들었던 탓으로 보인다.

무순에서 곡물까지도 모두 확보한 누르하치는 그 뒤에야 허투 알라로 복귀했다. 명에 대한 2차 출병은 그렇게 끝났다. 이 전투에서 명은 따로 요격부대를 발동하여 누르하치와 대진치 못했고, 다시금 영역과 방어선에 적지 않은 타격을 입었다.

1. 『구만주당』 무오년 음력 5월 20일

2. 『만문노당』 무오년 동년 동일, 『만주실록』 천명 3년 동년 동일

3. 『만문노당』 무오년 음력 5월 20일

4. 『만문노당』 이상과 동일

5. 『만문노당』 무오년 음력 5월, nikan i jasei dolo ilan dedume bici

6. 『만문노당』무오년 음력 5월 28일