(홍이포가 왜 나오느냐고? 후술할 것이다.)

1618년 4월, 명을 향한 첫 번째 원정에서 승리하고 복귀한 누르하치는 이후 자신에게 항전을 하긴 했으나 결과적으로 중도에 저항을 포기, 항복한 명의 유격 이영방에게 본인이 전투 이전에 했던 약속을 지켰다. 누르하치는 그를 후대하고 그에게 투항한 명나라 인민의 관리를 맡겼다. 이영방은 백성에 대한 관리 권한뿐 아니라 군대에 대한 지휘권 역시도 가졌는데, 이 때 그가 통솔할 수 있던 군대는 약 1천여명 정도로 여겨진다. 통솔 병력 규모로 치자면 이전과 비교해 큰 차이는 없었으나 1천여호에 달하는 한족 백성들에 대한 관리권을 지닌다는 것은 항장으로서는 파격적인 예우였다.

무엇보다 중요한 것은 이 때 이영방이 누르하치에 의해 종실의 여식과 혼인하여 후금 왕실로 편입되었다는 것이다. 이영방이 혼인한 대상은 누르하치의 칠남이자 서자인 아바타이의 장녀였다. 비록 버일러급의 친자인 다이샨, 망굴타이, 홍타이지나 같은 버일러급이면서 누르하치의 조카였던 아민의 딸, 혹은 누르하치 본인의 딸은 아니었으나 이영방이 혼인하게 된 딸의 부친인 아바타이의 경우 충분한 무게감을 지니고 있던 왕자였고 따라서 그의 딸과의 혼인은 대단한 예우였다.

일단 어푸가 되었다는 것 자체가 중요했다. 항복한 뒤 똑같이 좋은 대접을 받는다고 치더라도 거기에 '어푸' 칭호가 붙느냐 안붙느냐의 차이는 컸다. 반란등의 사태를 일으키지 않는 이상 최소한 팽해질 염려는 없다는 것이었기 때문이다.

아바타이의 장녀와 이영방간 혼인은 1618년 윤 4월 8일에 진행되었고 그로서 이영방은 명나라의 수비대장에서 후금의 선봉장으로서 탈바꿈했다. 그 때에 이영방의 머리카락은 다른 후금인들처럼 짧아져 있었다.

한편 이영방이 이렇게 후금의 장수로 거듭날 무렵과 거의 비슷한 시기, 그와 마찬가지로 명나라에서 후금으로 전향한 이들이 존재했다. 바로 동양성(佟養性), 동양진(佟養眞)으로 대표되는 요동의 동씨 가문이었다. 그들은 이영방처럼 후금군과 싸우다가 항복한 것은 아니었고 처음부터 자발적으로 후금에 귀부한 것이었다.1이들은 명나라 인물이라고 할 수 있었으나 동시에 여진의 씨족 계통이라고 할 수도 있는 이들이었는데, 이들의 선조는 퉁기야씨의 다르간 투머투(Dargan Tumetu)였다. 즉, 명나라에 정착한 여진인 가문의 대표자들이라고 할 수 있을 것이다.2

당시 사촌지간이던 동양성, 동양진 형제3는 선대부터 무순을 근거로 상업활동을 하며 부를 축적하여 당시를 기준으로는 꽤나 이름을 날리고 있던 이들이었다.4이들이 부를 축적한 상업활동이란 아마도 명과 여진간에 존재하던 국경무역/마시등에서 이익을 축적하는 형태였던 것으로 사료된다. 그들이 마시가 열리던 무순 지역을 근거로 활동했던 것을 생각해 보자면 그들이 본인들의 출신을 이용해 상업적으로 이득을 크게 취했을 가능성은 충분한 것 같다.5

이들이 활동했던 무순의 경우 개원등과 함께 건주/후금과 명나라간 대표적 교역 중심지였다.6그랬던 만큼 동양성과 동양진 형제는 누르하치와 일찍부터 거래관계를 가졌을 가능성이 높으며, 그 탓에 누르하치 세력의 급격한 성장세와 명과 후금간의 갈등 역시 피부에 와닿게 실제적으로 체감했을 가능성이 크다.

점점 갈등이 고조되어가는 상황속에서 동양성과 동양진 형제는 본인들이 판단키에 조만간 명나라를 상대로 공격을 개시할 것으로 보이는 누르하치와 협력하고 그 협력을 대가로 하여 전쟁에서의 본인들의 가문의 안전과 더불어 후금에서의 지위를 보장받고자 했던 것으로 보인다.

즉, 상인의 눈으로 보기에 자신들의 근거지인 무순이 전쟁에 휘말릴 것이 확실해 보이는 상황에서, 그들은 명나라에 남기보다 후금으로 전향하기를 선택한 것이다.

그들이 그대로 명나라에 남기를 선택할 경우 지금껏 쌓아온 자산의 상당수를 포기하고서 피난을 가야만 했으며, 자산을 어느정도 보전한다고 하더라도 처음부터 기반을 다시 쌓아야만 하는 문제점이 있었다. 문제는 그 뿐이 아니었다. 후금과 명나라간 전쟁이 발생할 시 여진의 피를 이어받은 입장에서 기반을 쌓기란 훨씬 더 어려울 것이며, 어찌저찌 다시 기반을 쌓는다고 해도 후금의 진격이 어디까지 계속될 지 모르는 상황에서 재차 피난을 가야만 하는 상황이 발생할 수 있었다.

그들은 그런 부담을 감수하기 보다는자신들이 지금껏 체감해왔던 바로 '대업을 이룩할' 가능성이 있으며 본래 본인들의 핏줄이기도 했고 지금까지 거래를 해온 바로 어느정도 관계 역시도 구축해온 누르하치에게 귀부하여 새로운 기회를 잡아보려 했던 것으로 유추된다.

이 때에 투항에 주도적인 역할을 했던 것은 동양진보다는 동양성이었던 것 같다. 동양성은 후금과 내통을 하여 그들의 무순 공략에 도움을 주려 했던 것으로 보인다. 하지만 동양성의 수상한 움직임은 곧 명나라에 의해 발각되었고, 동양성은 수감되었다.7하지만 이 이후 누르하치의 기습공격이 성공했던 것을 생각해 보건대 당시 동양성의 움직임이 후금과의 내통움직임이라고는 파악치 못하였고, 동양성 본인 역시도 옥에 수감되면서도 이를 함구한 것으로 보인다. 그러한 사실이 들통난다면 본인은 물론 가문까지 모두 주살당할 것이 분명했기 때문에 그는 마지막 한 번의 기회를 노린 것 같다.

이후 동양성은 탈옥을 하는데에 성공했고 그로부터 곧장 후금에 합류했다. 이 이후 후금은 무순을 함락했는데, 이전에는 따로 언급치 않았으나 해당 작전에는 동양성이 어느정도 전략적인 도움을 주었을 가능성이 존재한다. 무순 함락 이후 사촌인 동양진 역시도 가문을 이끌고 후금에 본격적으로 항복했는데, 이 과정에서 미리 항복한 동양성이 도움을 주었던 것으로 유추된다.8

이들 둘 중에서 주도적인 역할을 한 동양성은 누르하치의 종실 여성과 혼인하여 어푸가 되었다. 해당 여성에 관하여서는 만문노당이나 팔기통지, 청사고등에서는 그저 종실 여성이라고 애매하게 서술하는 경향이 크지만, 고증에 의하면 누르하치의 삼남 아바이의 여식이었다.9이로 인해 동양성 역시도 어푸가 되었으며, 흔히 만문으로 시 울리 어푸(si uli efu)라고 호칭되게 되었다.

이영방과 비교하자면, 아바이가 누르하치의 삼남이니만큼 아바타이의 여식을 받은 이영방보다 동양성이 더 좋은 대우를 받았다고 볼 수도 있지만 아바이나 아바타이나 둘 모두 서자였기에 실상 근본적으로 아주 큰 차이는 없었다. 오히려 아바타이의 경우 아바이에 비해 군사적인 재능을 보다 크게 인정받고 있었기에 어찌보자면 이영방이 좀 더 좋은 입지의 혼인을 한 것으로 판단될 수 있다. 물론 이러한 차이를 따지는 것은 이 시점에서는 큰 의미는 없다. 이영방과 동양성 모두 최고의 우대를 받았다는 것은 확실하다.

한편 동양진의 경우에는 따로 어푸가 되진 못했지만 역시 좋은 대우를 받았으며 그의 가족들 역시도 3년여간 공역을 면제받았다. 이들 두 사람은 모두 누르하치와 이전부터 연이 있었던 데다가 누르하치의 무순 점령에 도움을 주려했었고, 또 적극적으로 후금에 귀부하였던 데다가 일단 같은 여진인 계통이라는 것이 긍정적 영향을 준 것 같다. 뿐만 아니라 이들의 경우 무순의 영향력 있는 상인가문이었더니만큼 이들을 우대할 경우 민심을 잡을 수도 있고, 명나라에서 오래토록 살아온 이들을 이용해 한인을 관리할 수도 있었으므로 누르하치로서는 당연히 우대하는 것이 이득이었다.

결과적으로 동양성, 동양진 형제의 후금에 대한 귀순은 후금과 누르하치, 그리고 본인들에게 모두 큰 이득으로 작용했다. 이들은 명나라의 상인이었을 때에는 어느정도의 부만이 존재했으나 후금에 귀부한 뒤로는 후금 왕실의 일원이 되어 이전에 비해 까마득한 사회적 지위의 신장을 이루었다. 그러한 사회적 지위의 신장은 청조의 성장과 비례했다고 할 수 있을 것이다. 이 중에서도 동양성은 후일 니칸 초오하의 지휘관이 되었는데, 이들은 포병을 맡아 후금의 화력 강화에 지대한 영향을 미쳤다. 그러나 동양성은 청조가 개국하기 전에 사망하였다.

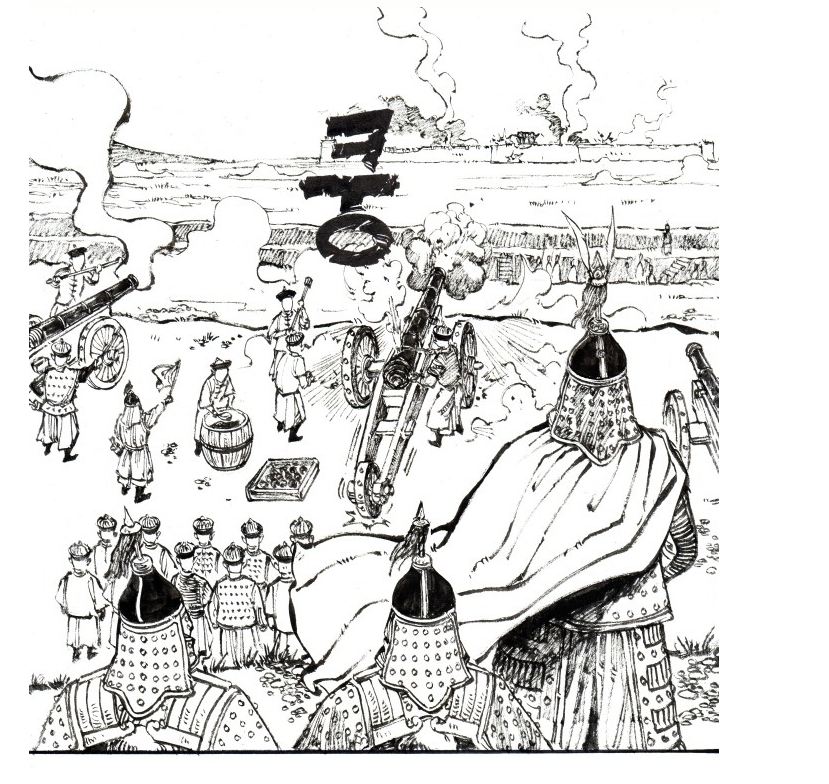

삽화 출처 : 칼부림. 대릉하 공방전에서 포병대를 동원하는 홍타이지. 이들은 니칸 초오하로서 후일 우전 초오하-팔기한군의 전신이다.

1. 『만문노당』 천명 11년 음력 5월 20일.

2. 임경준, 「明代의 衛所軍官에서 淸代의 八旗旗人으로 — 퉁기야(Tunggiya)~撫順 佟氏 일족의 사례를 중심으로—」, 『만주연구』 31, 만주학회, 2021, 20~21쪽.

3. 사촌형제지만 이하 서술에서는 사촌을 제외하고 형제로만 지칭한다. 또한 동양진의 이름은 사료상에서 주로 동양정이나 동양원으로 기록되는데 이는 비슷한 한자의 오기 및 피휘탓이다.

4. 『만문노당』 무년월 천총시기 한인 관료들에게 하사한 칙서부문; 『흠정팔기통지』 권206, 佟養性, 遼東人. 先世為滿洲, 居佟佳, 以地為氏, 因業商遷撫順. 이외 팔기통지 초집의 서술의 경우 임경준, 앞의 논문, 2021, 21쪽의 사료를 재인용한다.

5.임경준, 앞의 논문, 2021, 22쪽.

6. 김선민, 「명말 요동 변경지역을 둘러싼 명-후금-조선의 삼각관계」, 『중국사연구』 58, 중국사학회, 2008, 218쪽.

7. 『만문노당』 무년월 천총시기 한인 관료들에게 하사한 칙서부문 및 『흠정팔기통지』 권 206, 天命初, 見太祖髙皇帝功徳日盛, 傾心輸欵, 為明所覺, 置之獄.

8. 『팔기만주씨족통보』 권 20 동양정, 다만 통보에서는 마치 동양정이 동양성과 함께 귀부한 것으로 서술되었으나 실상 동양성이 먼저 귀부하고 이후 무순이 함락된 뒤 동양정이 귀순한 것으로 보는 것이 타당할 듯 하다.

9. 杜家驥, 『皇太極事典』, 遠流出版, 2005, p.124.; 綿貫哲郞, 「淸初の舊漢人と八旗漢軍」, 『史叢』 67, 2002, p.37

(IP보기클릭)59.24.***.***

글 잘 읽었서