1597년 조선수군이 몰살당한 칠천량해전

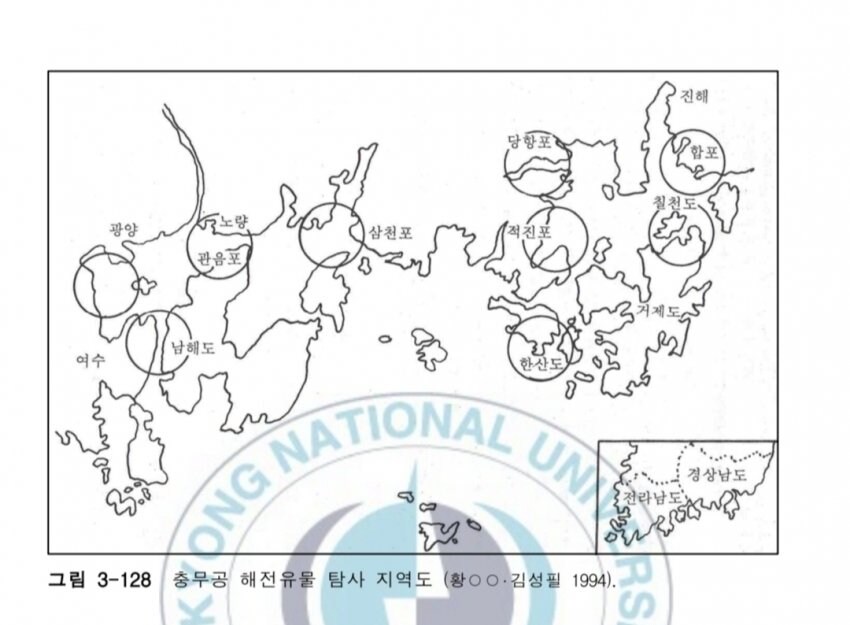

해전유물을 찾기위해 89년~96년까지 해군이 남해안 탐사를 했고

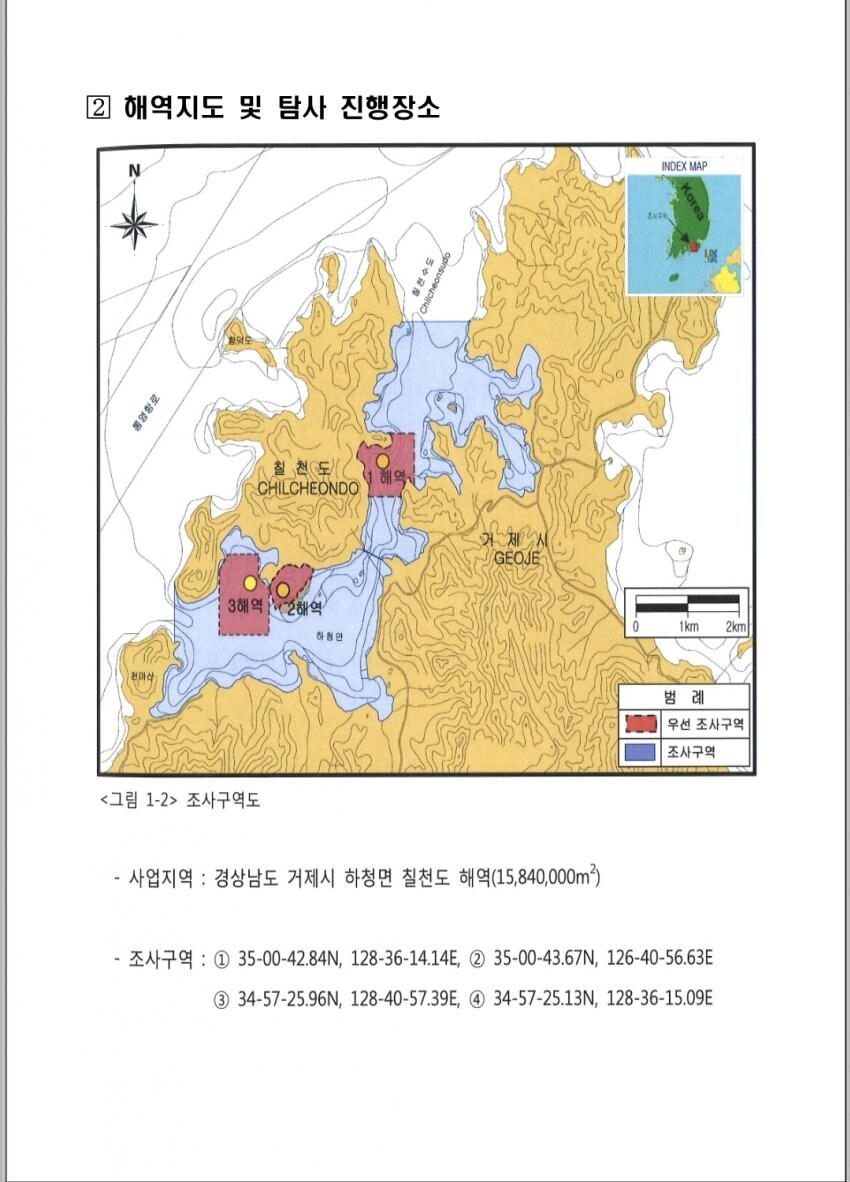

07~09년까진 경남이 칠천도를 집중탐사했는데 성과는 없었음.

국내의 유사역사학자는 "거북선/판옥선은 목선이라 안 가라앉는다"는 헛소리를 했지만

12세기 고려선박도 잘만 나오고

1564년 전투 중 침몰한 스웨덴 군함 마르스는

아직도 그 잔해가 남아있다.

개인적으론 발굴위치가 잘못됐을뿐 조선 군선의 잔해는 남아있을거라 보는데, 문제는 그 어떤 전문가도 위치를 모른다는거다.

어렵게 수소문해서 과거 거북선 발굴에 참여한 전문가들과 연락이 닿았는데 사실 참여자들도 조선시대 사람이 아니다보니 위치는 대략 추정만 했지, 정확하겐 모르심. 솔직히 군선의 잔해가 남아있을지도 확신이 없었다고. 참여자들의 증언을 정리하면

1. 사실 여러 구역이 후보에 올랐지만 칠천도부터 탐사하고 발견이 안되면 타 해역으로 넘어가려 했는데 예산이 모자랐고, 짝퉁 거북선 논란(국산목이 아닌 수입목 제작 거북선)과 이순신 밥상 사업(16세기 메뉴 판매사업)이 실패하며 여론이 나빠져 중단됐다

2. 발굴 사업에서 가장 문제는 굴/홍합 양식장이었다. 정유재란 당시의 퇴적층이 4~5미터라서 에어리프트 흡입장비로 뻘층을 빨아야되는데 어민들이 양식장 다 죽는다며 장비반입을 반대했고, 일일이 삽으로 파내다 중단했다.

3. 2미터 이상 매장된 이상물체가 23개쯤 된다. 문제는 이상물체의 크기가 대부분 3~5미터고, 10미터를 넘는건 한두개다.(이상물체가 침몰선이 아닐수 있다. 아니면 파편만 남았거나)

4. 발굴 사업할때 별별 제안이 들어왔다. 일본에서 당시 침몰한 왜선들도 같이 발굴하자는 제안을 하기도 했고, 미국업체가 자비로 발굴할테니 발굴과정 촬영저작권을 독점하게 해달라는 제안도 있었다.

5. 매몰 이상물체의 위치는 그대로라 사업만 재개된다면 다시 발굴가능하다.

뭐 이런 것들

개인적으론 저 2곳에 난파선들이 있을거 같다.

왼쪽은 원균이 상륙 후 배를 버리고 튄 해역이고, 오른쪽은 칠천도에서 가조도(가운데 섬)를 지나려면 거쳐가야 하는 곳이고 아직까지 미탐사한 해역이라.

문제는 발굴하고 싶다고해서 발굴이 안된다. 수중지표조사를 하려면 적어도 해역 3만m²를 개발하거나, 유물이 발견되어 학술조사에 들어가야되는데 둘 다 조건이 안돼서...

해군: 92년 별황자총통 조작으로 더이상 발굴 X

국립해양유산연구소: 발굴 실적이 더 많은 서해안에 집중

○○문화재연구소: 발굴경험은 있지만 재단법인이라 의뢰가 있을때만 조사가능

어렵다 어려워