※주의. 사실과 다른 부분이나 시대의 엄밀한 구분 등 없이 그냥 대충 쓴 거니 만약 지적할 부분이 있다면 님이 맞음.

아주 옛날. 원시 고대 시절에는 도트를 찍어서 그래픽을 구현했기 때문에 모든 게임은 화면 상에 구현되는 도트로 구성되어 있었음.

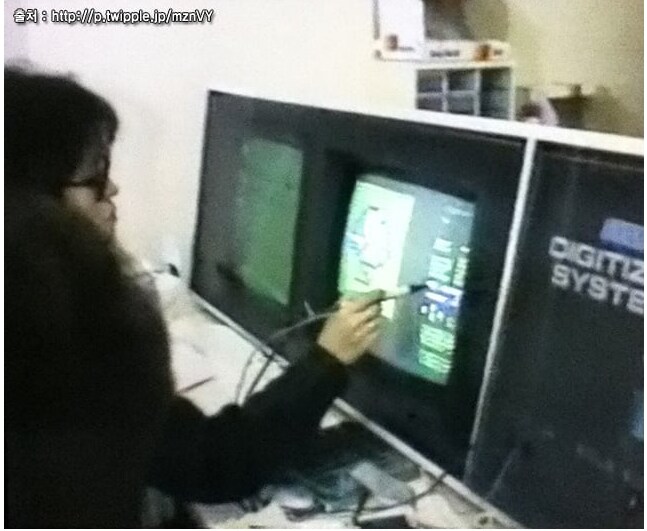

그리고 그걸 더 쉽게 찍기 위해 그냥 그것만을 위한 기기를 만들기도 했고 어떤 물건은 꽤 미래 지향적이기도 했음.

(수작업 도트 찍는 중)

그러나 필요한 픽셀의 숫자는 화면의 가로x세로와 같으니 256x256이라고 친다면 65536개의 픽셀을 찍어야 한다는 뜻.

그렇다고 그걸 선으로 슉슉 그린다고 그려지는 거라면 얼마나 좋았겠냐만, 이 당시는(그리고 그 이후 시대에도 어떤 작품들은..) 일일이 손으로 하나하나 도트를 찍어야 했던 개노가다의 시대 였음.

그러다 90년대 쯤을 기점으로 펜으로 그릴 수 있는 타블렛이라는 게 나옴.

(실제 당시 사용됐던 건진 모르겠음. 다만 다양한 업체의 다양한 디자인을 가진 제품들은 많았음.)

타블렛의 등장으로 손으로 그림을 그리듯 그래픽을 구현할 수 있게 되었기 때문에 더 짧은 시간 동안 더 퀄리티 있는 그래픽을 구현할 수 있었으나

당시 하드웨어의 성능상 한계 때문에 현실에서 붓과 연필로 하이퍼 리얼리스틱하게 그릴 수 있는 작가라도 컴퓨터 그래픽에서는 기껏해야 몇가지 색상들의 조합으로 이루어진 여전히 도트화된 그림일 수밖에 없었음.

그러나 하드웨어의 발전은 계속해서 이루어졌고, 이제 도트로 움직이는 캐릭터는 아니더라도 게임 내에 넣을 수 있는 그림은 상당한 퀄리티가 될 수 있었고

대충 90년대에 점차 3D 그래픽의 실시간 구현 역시 가능해졌기 때문에, 어떤 면에선 도트보단 절대적 퀄리티는 구릴 지언정 도입과 발전 역시 빠르게 이루어지고 있었음.

(주의. 같은 90년대라도 초반, 중반, 후반의 그래픽적 퀄리티와 기술력은 정말 차이가 많이 나고 개인 개발자와 기업의 개발력에도 당연히 차이가 컸음.)

그러다보면 결국 3D 아트에도 단순 도트 정도나 단색 정도를 넘어선 퀄리티가 필요 했는데, 이때 타블렛이 맹활약하는 시기가 찾아옴.

이 시기부터 이루어지는, 타블렛을 통해 손으로 3D 오브젝트에 그림을 그려서 그래픽을 구현하는 방식을 한국에서는

"손맵"

외국에서는 "Hand Painted Texture"

라고 부르기 시작함.

그럼 3D 오브젝트에 어떻게 그림을 그리는가?

를 살펴보면,

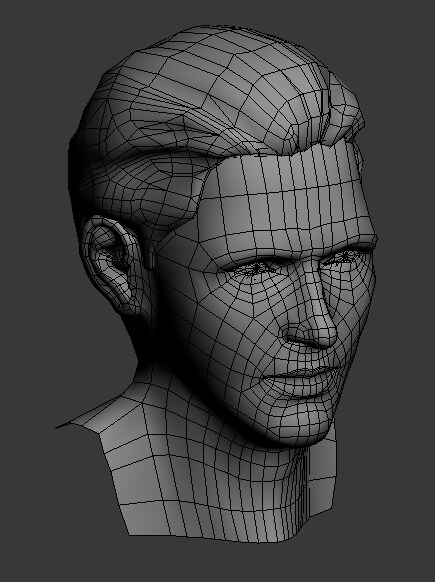

3DsMax, Maya 같은 DCC 툴에서 3D 오브젝트를 모델링 한 뒤,

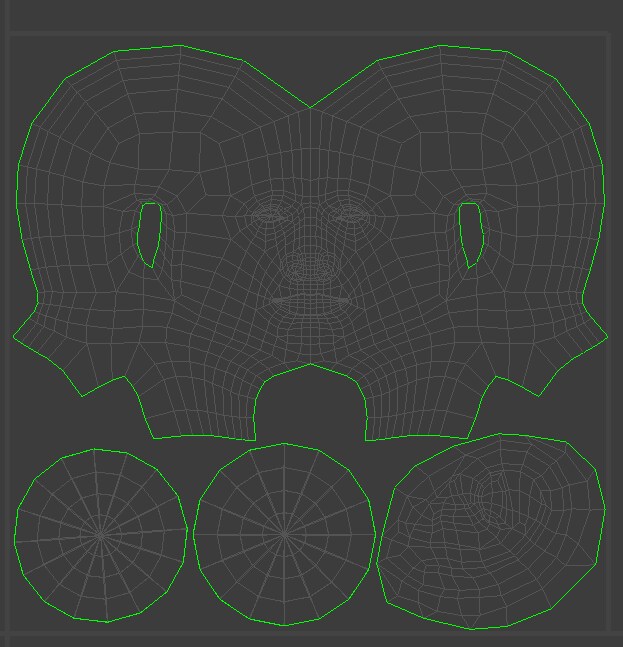

그걸 UV 툴(DCC 툴에 내장되어 있음)로 전개도를 펼침.

당연하지만 3D를 2D로 전개도를 펼치는 것이기 때문에 일부 영역에서 왜곡이 발생할 수 있고

이 왜곡을 최소화 하는 게 실력이자 노하우였음.

또한 걍 왜곡 없이 잘 펼치면 되는 거 아니냐. 할 수 있겠지만

그럼 손으로 그리는 사람이 UV의 Seam(각 전개도의 외곽선)이 나뉘는 부분에 자연스러운 표현이 아주아주아주아주 어려워진다는 문제가 있음.

여튼 이렇게 뽑힌 전개도를 포토샵 등의 2D 페인팅 툴로 가져온 뒤 그 위에 그림을 그리면서 표현했던 게 대충 2010년대 이전의 게임 그래픽 개발 방식이라고 생각하면 됌.

물론 이것보다 더 선진적인 방식은 개발되고 있었고 하드웨어의 한계 상 적절하게 도입되기도 했음. 그런 의미에서 꽤 이른 시기에 높은 수준의 그래픽적 기술이 도입된 크라이시스는 당시 그래픽스 구현의 선두였지만 그만한 이론적, 소프트웨어 기술적 발전과 별개로 하드웨어가 많이 안 따라줬다고 할 수 있음. 사실, 지금도 그럼.

여튼 이렇게 오브젝트의 UV를 펴고 그 위에 손으로 그림을 그려야 했고 2010년대 이전의 수많은 게임들이 이런 과정을 거쳐서 제작 되었음.

당연히 그림, 채색, 아트적인 감각이 뛰어난 사람이 좋은 결과물을 만들어낼 수 있을 것이고, 그래서 원래 2D를 하던 사람, 소묘 등 그림 전공자를 게임 업계에서는 아주아주 선호했음.

툴이야 그냥 배우면 그만이고 오래 걸리는 것도 아니니까 더 오랜 시간과 감각을 필요로 하는 그림 쪽 실력을 게임업계 전공보다 더 높게 취급했으니까.

사실 이건 지금도 다르진 않음. 쓰는 툴만 달라졌기 아트적 감각은 타고나는 부분들이 커서..

여튼 간에, 이런 손맵의 실력에 따라 표현력과 아트 스타일은 달라지고, 심지어 그에 따라 아낄 수 있는 폴리곤의 숫자 역시 차이가 난다는 점에서 그래픽 구현과 최적화의 사이에서 고민이 많았던 옛날 개발자들은 그만큼 폴리곤 덜 쓰고, 그만큼 더 퀄리티 있는 손맵, 눈속임이 가능한 아트 능력을 중요시 했음.

가령 아래의 짤을 보면 퀄리티 대비 폴리곤 숫자는 감탄이 나올 정도..

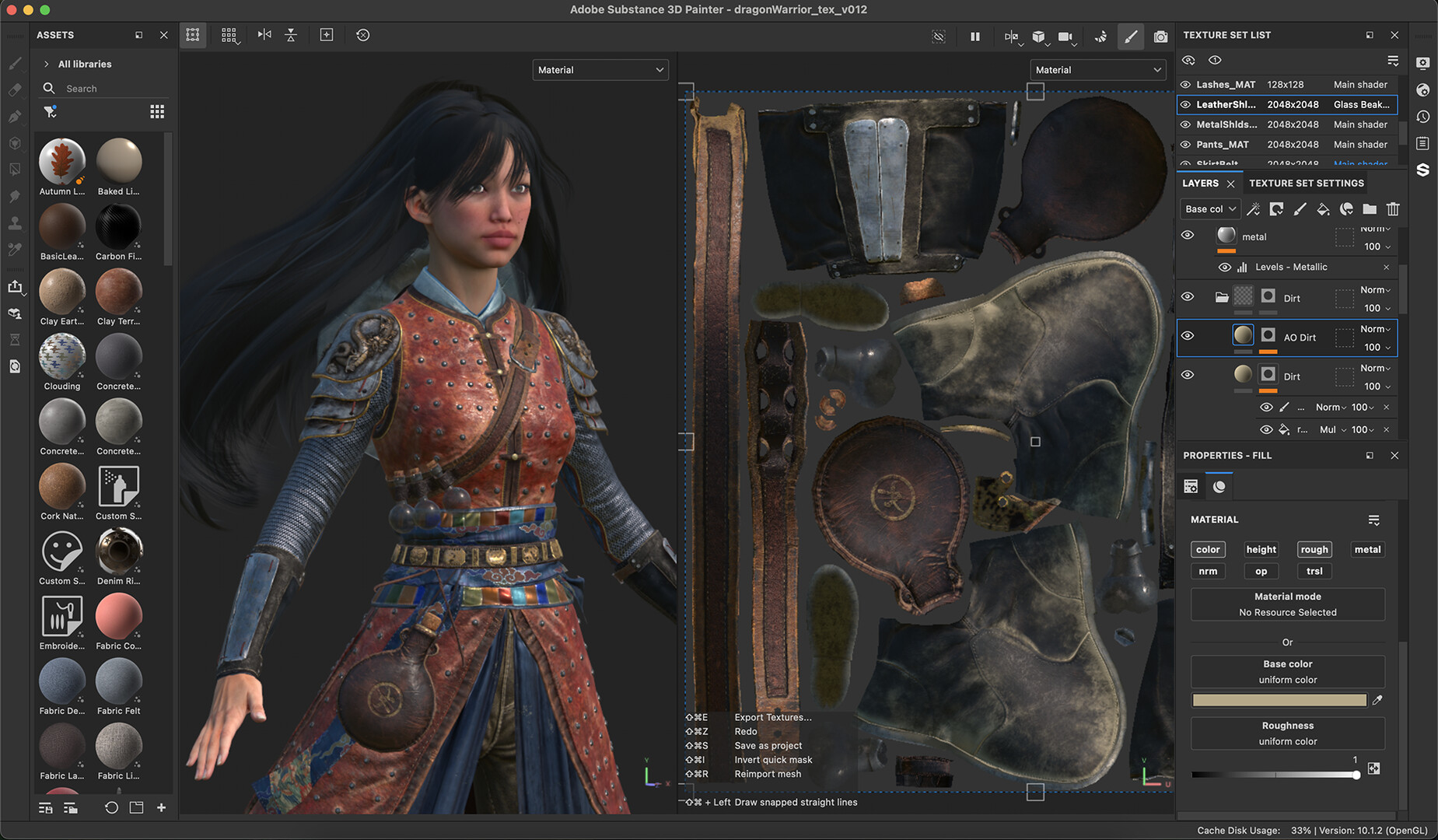

물론 이게 손맵으로 만들었다기 보단 하이폴로 만들고 베이크 한 뒤 입힌 걸테고, 손으로 건드린 부분도 있겠지만 기본적으로 섭스턴스 페인터 같은 툴을 썼을 것으로 보임. PBR 맵핑이기도 하고.

물론 그럼 모든 에셋을 다 손으로 그려야 했단 말입이까롱?

이라고 물어본다면

그건 아님.

(프로젝션 용도로 사용되는 맵 소스)

아트 스타일에 따라 실사 퀄리티에 가까울 수록, 그 아트 수준이 높을 수록 현실의 사진이나 스캔 데이터를 사용하는 비율도 당연히 높아졌는데

애초에 하프라이프1, 레지던트 이블 초창기 시리즈, 마리오 시리즈 등 2000년대 초반 게임에서도 실사 사진을 적절히 잘라서 사용하는 건 아주 흔했고 일본 등지에선 그런 용도로 쓰일 사진들을 CD에 담아서 개발자들에게 판매하기도 했음. 개인적으로 했다기 보단 아마 그런 걸 만들어서 판매하는 관련 업체가 있었겠지.

그러나 사진을 있는 그대로 3D에 쓰면 어떤 면에선 퀄리티가 들쭉날쭉 해지거나 어색해보일 수 있고 그런 어색함과 톤 조절을 하는 게 아트 쪽의 역할이었으며, 그걸 더 잘 수행하기 위해 초기에는 범프맵, 이후에는 노멀맵과 스펙큘러, 스무스니스, 엠비언트 오클루전맵 등 다양한 텍스쳐들이 개발되고 적용되고 요구되기 시작했음.

당연히 그걸 다 손으로 만들고 포토샵으로 편집하는 건 아주 어려운 일이었고, 필요한 노동력이 너무 높아지는 문제가 발생함.

심지어 노멀맵이나 스무스니스(혹은 러프니스)맵 같은 디퓨즈맵이 아닌 특정 목적만을 위한 데이터 텍스쳐의 경우 결과물을 예측하기 어렵고, 손으로 제작하기 더 어려운 경우도 많았는데.

가령 노멀맵은 손으로 만드는 게 아니라 기존 데이터, 예컨데 디퓨즈맵을 관련 툴로 노멀맵으로 변환 시키거나 아니면 아예 하이폴리곤 모델링을 베이크해서 쓰는 경우로 나뉨.

당연히 후자가 더 시간과 노력이 많이 들고 모델링이 달라지면 하이폴 모델링도 수정해야 하는 경우가 있으니만큼 수정이 까다롭지만 그만큼 퀄리티는 높음.

디퓨즈맵이나 베이스컬러 텍스쳐를 변환하는 경우 단순 변환에 불과하기 때문에 높낮이 구현이 어색하거나 제대로 나오지 않는 경우도 허다함.

특히 어두움과 밝음을 기준으로 높낮이는 구현하는 경우가 대부분이라, 손맵으로 그림자 표현을 했는데 그 부분을 그냥 들어가는 식으로 표현해버리면 당연히 이상해 보임.

그런 시대의 변화 속에서 더 진짜 같은 그래픽, 더 높은 퀄리티를 요구하는 그래픽 욕구와 하드웨어의 발전에 힘입어

PBR이라는 개념이 등장함.

물리 기반 렌더링(Physically Based Rendering, PBR) 또는 물리 기반 셰이딩(Physically Based Shading, PBS)이라고도 하는데

렌더링과 셰이딩은 개념 차이가 있지만 대충 넘어가고.

이 물리 기반이라는 건 말 그대로 물리적 성질을 그래픽으로 정확히 구현하는 것에 초점이 맞춰져 있음.

즉, 예전에는 대충 디퓨즈맵과 노멀맵, 스펙큘러맵과 스무스니스맵 정도가 사용되었고, 개발사나 게임 등에 따라 이중 몇개는 아예 사용되지 않을 수도 있었음.

그렇기 때문에 예전에는 퀄리티가 높게 보였는데, 지금 보면 정말 기초적인 수준에 불과하다 싶은 아트들이 많았던 이유가 이런 옛날 방식 워크 플로우 때문.

그리고

이런 상황에서 나타난 몇가지 툴들이 있는데.

하나는 섭스턴스 페인터.

다른 하나는 섭스턴스 디자이너.

둘 다 같은 회사(알레고리드믹)에서 만든 건데, 이런 거 보면 아도비가 침 질질 흘리면서 꿀떡 삼키기 때문에 지금은 아도비 제품임.

이외에도 다른 툴들이 있지만 업계에서 가장 보편적으로 사용되고 유명한 제품이니 이 두개만 언급함.

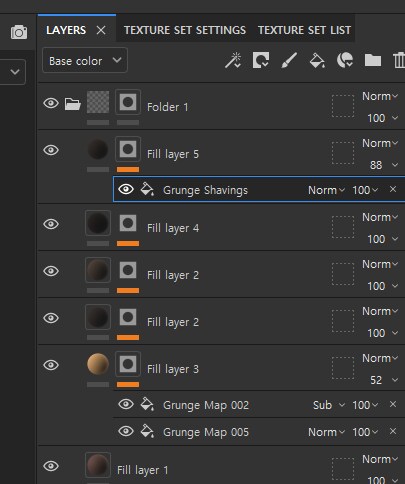

각각의 차이는, 섭스턴스 페인터가 오브젝트를 가져와서 각 머티리얼을 제작하는 방식으로 맵핑을 하는 건데.

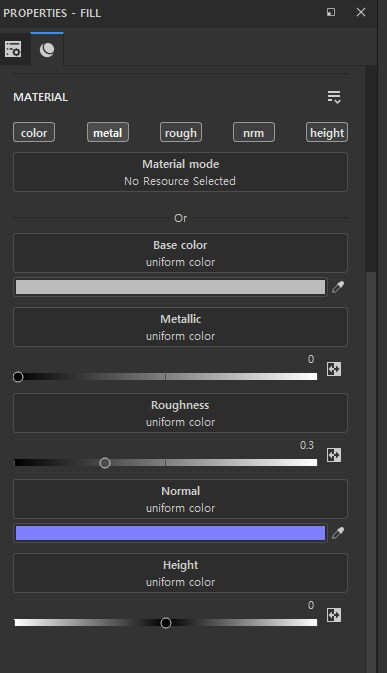

여기서 중요한 건 툴 스스로 각 텍스쳐들을 제작하고 제어가 가능하다는 점임.

무슨 의미냐면,

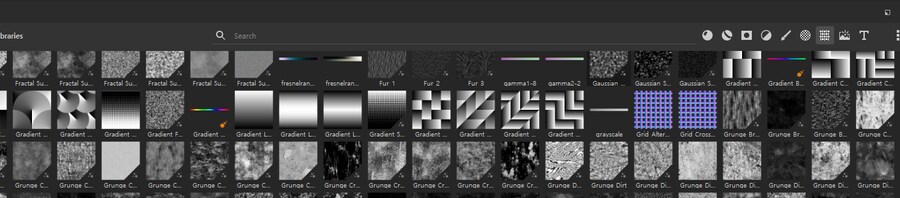

머티리얼들과 다양한 마스크맵, 필터들이 제공되어 있고,

그걸 포토샵처럼 레이어로 올리면서 제어 가능하다는 거임.

그걸 프로퍼티에서 제어하면서 원하는 그래픽을 구현할 수 있다는 점으로, 하나하나 사람이 손으로 맵핑을 하고 그림을 그릴 필요가 거의 없어졌다는 뜻임.

덕분에 더 빠른 시간 내에, 더 높은 수준의 퀄리트를, 더 자연스럽게, 더 많이 만들 수 있다는 의미가 되었음.

예전처럼 Seam이 끊겨 있는 부분을 자연스럽게 그리기 위해 포토샵에서 작업하던 걸, 혹은 처음부터 시네마4D의 바디페인터로 불러와서 똥꼬쇼 할 필요가 아예 없어졌다는 뜻이며

트라이플래너 방식을 사용하면 프로젝션하듯 끊기는 부분이 거의 없도록 하는 것도 그닥 어려운 게 아니라는 혁명적인 방식이 등장한 거임.

심지어 손으로 하나하나 그리거나 변환해야 했던 스펙큘러-스무스니스 작업 방식도

메탈릭-러프니스 워크 플로우로 대체되면서 그에 맞춘 맵핑 방식이 적용되어 반사도나 금속 여부 역시 정말 쉽게 구현 가능함.

심지어 레이어 방식이라 여러 개의 머티리얼을 제작하여 원하는 퀄리티의 텍스쳐를 제작하기 쉬워졌기 때문에 아트적 감각과 툴적 노하우만 있다면 실사 그 자체를 만드는 것도 아주 어려운 일이 아닐 정도.

또 하나는 노드 방식의 섭스턴스 디자이너인데, "노드 기반" "절차적" 방식의 제작 툴임.

먼저 노드 기반이란 각각의 함수와 기능이 입력된 노드를 꺼내서 연결하는 방식이고.

이 연결하는 방식이 절차에 따라 이루어지는 워크 플로우이기 때문에 절차적이라는 거임.

무슨 말이냐면, 아주 단순한 노드들의 복잡한 구성을 이용해 이런 걸 만들 수 있다는 거임.

(https://www.artstation.com/artwork/KrbOBX)

(아트 스테이션의 조용석님의 아트)

(https://www.artstation.com/artwork/lG9AaO)

(아트 스테이션 Sherif Dawoud님의 작업물)

절차적이기 때문에 수정이 필요하면 필요한 노드를 찾아서 파라미터를 조절해주기만 하면 비파괴적으로 결과물을 어렵?지 않게? 수정이 가능하다는 점에서 만들긴 어렵지만, 한번 만들면 정말 다양한, 다른 결과물들을 양산 가능하다는 점에서 유지 보수와 바리에이션에 강점을 지님.

무엇보다 단순 다른 텍스쳐를 변환시키는 게 아니라 말 그대로 숫자의 계산으로 이루어지는 것이기 때문에 섭스턴스 페인터나 다른 변환 툴과는 질적으로 다른 결과물을 만들 수 있음. 즉, 텍스쳐 변환 눈속임이 아니라 실제 계산된 데이터를 만들어낸다는 뜻.

또한 반드시는 아니지만, 대체로 타일 텍스쳐를 만들기 쉽다는 점에서 애용되기도 함.

당연하지만 페인터에 비해 디자이너는 매우 배우기 어렵고 난이도가 높음.

물론 후디니에 비하면 덜하지만.

일단 여기까지.

(IP보기클릭)147.46.***.***

(IP보기클릭)114.202.***.***

글쎄, 이미 이것만으로도 상당한 수준의 그래픽 구현이 가능하기 때문에 구현보다는 최적화 + 편의성 정도가 중요할 듯. 물론 요즘에는 A.I가 알아서 만들어 달라는 쪽의 기술이 연구되고 있을 거고, 그 과도기에 스캔 데이터 + A.I 기술의 조합 정도가 최선두인 거 같긴 함. | 25.07.05 21:05 | | |

(IP보기클릭)147.46.***.***

하긴 인간이 보기에 충분하면 되겠구나 | 25.07.05 21:06 | | |